Top 10 2011 !

L'heure du grand classement est arrivée. Voici donc une liste exhaustive des films que j'ai préférés cette année. Quelques données : environ 70 vus au cinéma (festival de Cannes inclus), une cinquantaine de films que j'aurais aimé voir (octobre a été désastreux de ce point de vue, décembre mitigé - beaucoup de sorties intéressantes). Sur mes critères de notations personnels, et sur les 70 films visionnés, seuls 18 ont la moyenne ou moins (en même temps, j'essaie de voir des films qui m'intéresse et j'évite les films estampillés "navets" d'emblée. Maintenant avec la carte illimitée, ça va changer probablement). 18 films ont eux la note maximale, c'est pourquoi mon top 10 débordera un peu.

2011, année métaphysique ? Un grand nombre de films bien classés ont un propos souvent ambitieux, voire carrément "métaphysique" : planètes, destins, Dieu, mort, Satan, tout à la fois parfois, les questionnements sans réponses ont donné jour à des œuvres très fortes cette année. La question de la musique au cinéma, qui me passionne particulièrement, n'est pas en reste non plus, de même que le cinéma français, qui fait très fort dans les 40 premières places.

Place au top, par ordre décroissant cette fois-ci.

NUMERO 1

Melancholia, de Lars Von Trier, avec Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Charlotte Rampling, Alexander Skarsgård, John Hurt.

Oui, voilà. Je l'ai crié sur tous les toits depuis le mois de mai, mais c'est vraiment un film incroyable. Prologue encore une fois sidérant, et pourtant meilleur que celui d'Antichrist, son oeuvre à la fois jumelle et matricielle, film parfait, extrêmement composé, truffé de références artistiques cohérentes et complexes, hanté par ses actrices, par Wagner, et avançant inexorablement, hypnotiquement, vers un final absolument renversant. Une de mes plus grandes expériences de spectateur, au premier rand de l'auditorium Louis Lumière. Les sièges tremblaient. Dommage que la grandiloquence de Lars Von Trier l'ait vraisemblablement privé de la Palme d'Or...

NUMERO 2

Black Swan, de Darren Aronosfky, avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder, Barbara Hershey.

Après Wagner, Tchaïkovski, et son célèbre Lac des Cygnes, au cœur d'un film hybride, noir et sensuel, angoissé et angoissant. Clint Mansell - injustement oublié des Oscars - revisite avec brio une partition canonique, Natalie Portman bouleverse tout le monde dans un rôle incroyable : il s'agissait d'incarner l'ambition et la grâce. Aronofsky se délecte à passer du thriller au film fantastique, lorgnant sur le giallo et inspiré d'un classique du 7e art : les Chaussons rouges, de Powell et Pressburger, qui connut cette année une seconde jeunesse.

NUMERO 3

Drive, de Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Ron Perlman, Christina Hendricks, Oscar Isaac, Albert Brooks.

Deux Danois dans le top 3, c'est possible. Winding Refn faisait déjà parti des réalisateurs les plus intéressants des dix dernières années avec sa trilogie Pusher, son Bronson et surtout son Valhalla Rising - film de viking métaphysique et OVNI cinématographique sidérant - le voilà projeté sur le devant de la scène avec un pur film de genre, racé comme les voitures qu'on y croise, produit hollywoodien à la fois conforme et foutrement original, jouant en permanence sur l'acceptation totale des codes et leur inverse, à savoir une déconstruction méthodique. OST pop-électro kitschissime mais qui sied parfaitement aux ambiances nocturnes, feutrées et citadines du film. Gosling est épatant, le film en a fait la star qu'il aurait dû être depuis longtemps déjà. Les seconds rôles sont tous excellents par ailleurs.

NUMERO 4

The Tree of Life, de Terrence Malick, avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Fiona Shaw.

Ca pourrait être le pendant optimiste de Melancholia. La mort est toujours présente, l’ambiance mortifère beaucoup moins. Le film chante la vie selon deux voies / voix, l’une de la nature – magnifique Big Bang et trip cosmique sur fond du Requiem de Preisner dédié à Kieslowski – l’autre plus spirituelle, questionnant l’existence de Dieu et la question de la vie après la mort. Montage parfois abstrait, sautes, coupes, ellipses, le temps est éclaté au profit d’un film fleuve presque trop court, sorte de poème cinématographique aussi bien que symphonique. Tous les acteurs surprennent, à commencer par les enfants, formidables. Palme d’Or méritée qui compense la débâcle danoise de Lars Von Trier et de ses frasques. Même si un ex aequo eût été un grand geste.

NUMERO 5

Le Havre, d’Aki Kaurismäki, avec André Wilms, Kati Outinen, Blondin Miguel, Jean-Pierre Darroussin, Evelyne Didi, Pierre Etaix, Jean-Pierre Léaud, Robert « Little Bob » Piazza.

Autant le dire tout de suite : ce film est l’injuste oublié du palmarès cannois. Kaurismäki s’y lance dans un brillant exercice de style : film tourné en France, en langue française, avec une majorité d’acteurs francophones. Son égérie Kati Outinen n’y échappe pas, et son phrasé particulier de non francophone ajoute un charme fou à un personnage par ailleurs bouleversant. Riche de références au cinéma français du réalisme poétique dont on retrouve le sens du décor, la dimension populaire et sociale, voire même certains noms de personnages (Arletty / Outinen). Œuvre lumineuse également, fortement engagée politiquement et avec une candeur qui fait un bien fou, une vraie bouffée d’air frais.

NUMERO 6

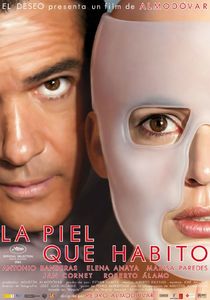

Ex aequo : La Piel que Habito, de Pedro Almodovar, avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes / Shame, de Steve McQueen, avec Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale, Nicole Beharie

Oui, cet ex aequo a des airs de regroupement thématique. Mais ce serait réduire les deux films à ce qu’ils ne sont pas. D’un côté, Almodovar très inspiré ( et décidément ignoré à Cannes) adapte un roman, Mygale, de Thierry Jonquet. Thriller psychanalytique pervers où les intérieurs géométriques et froid du médecin fou contraste avec la chaleur estivale des contrées espagnoles. Film fiévreux sur l’identité sexuelle, au scénario touffu, à la construction complexe, et au final évidemment bouleversant. Superbe partition pour violoncelle, photographie léchée et mise en scène au diapason de l’univers clinique et mortifère que le film décrit. De l’autre côté, un film magistral et maîtrisé de bout en bout, qui se garde de tout jugement et qui tire le meilleur de son interprète principal, incroyable Fassbender qui rafle un prix d’interprétation mérité à Venise. Carey Mulligan n’est pas en reste dans des séquences superbes et terriblement bouleversantes. Des corps qui s’entrechoquent, se meuvent et se pénètrent dans le plaisir et la douleur. Guère de joie et d’espoir, mais le film explore la névrose de son personnage avec brio. POur une plus longue critique de Shame, ça se passe ici !

NUMERO 8

L’Exercice de l’Etat, de Pierre Schöller, avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman, Laurent Stocker, Sylvain Deblé.

Film sur la politique d’une force et d’une férocité rare, sans tomber dans les travers du film à thèse, voilà le programme de ce long-métrage français qui marqua les esprits au Festival de Cannes cette année. La musique concrète du frère du réalisateur instaure une ambiance étrange, pesante et parfois malsaine tandis que se déroulent séquences oniriques sidérantes, et monceaux de bravoure taillés dans le roc d’un réalisme quasi documentaire. Sommet du film, une scène apocalyptique d’accident de voiture aux allures prophétiques et en écho à l’ouverture du film. La solitude du politicien disséquée avec brio par un réalisateur qui s’entoure d’un casting des plus prestigieux, et un sens du montage qui fait mouche. Mention spéciale à Sylvain Deblé, un acteur non professionnel qui se révèle un des joyaux bruts de ce grand film.

NUMERO 9

Le Cheval de Turin, de Belà Tarr, avec Janos Derzsi, Erika Bok, Mihaly Kormos.

Ours d’argent à la Berlinale de 2011, le nouveau et probablement ultime film du hongrois Bela Tarr est une sorte d’agression sensorielle qui s’effectue dans la lenteur de l’effort. Effort sur lequel s’ouvre le film par un premier plan séquence – il y en aura une trentaine en tout et pour tout sur 2h30 de métrage – accompagnant un cheval de trait dans la douleur. Musique lancinante, hypnotique de Mihaly Vig, découpage quasi biblique en 6 jours – et non 7 – répétitivité des scènes du quotidien et fluidité métaphysique de la caméra-œil, photo noir et blanc sublime... Objet que d’aucuns jugeront d’insupportable car trop lent et trop muet, ce film profondément nihiliste est une apocalypse comme on en voit peu, et d’ailleurs la voit-on réellement ? Les éléments disparaissent les uns après les autres, une logorrhée nietzschéenne et une caravane traversent le film comme des éclairs, les patates ne cuisent plus. Chef d’œuvre.

NUMERO 10

Ex aequo : L’étrange affaire Angélica, de Manoel de Oliveira, avec Ricardo Trêpa, Adelaide Teixeira, Pilar Lopez de Alaya. / Hugo Cabret, de Martin Scorsese, avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloë Moretz, Christopher Lee, Emily Mortimer.

Faisons, pour finir, rimer maturité et malignité. Deux films d’une grande légèreté et d’une grande fraîcheur, dont les démarches similaires aboutissent à deux œuvres pourtant singulièrement différentes. Commençons par le vénérable cinéaste portugais, le doyen de la profession, du haut de ses 103 ans. Sur un scénario écrit en 1952, Oliveira signe une œuvre jouvencière, formidable réflexion sur le pouvoir de l’image, sur le statut de la photographie et du cinéma, conte fantastique aux accents merveilleux, aux trucages à l’ancienne et aux compositions de cadrage tirées de l’iconographie picturale européenne de l’après Renaissance. D’une simplicité et d’une douceur éblouissantes, un film d’autant plus beau et poignant que fait par un homme dont chaque film est désormais « testamentaire » par défaut. Longue vie à lui ! De l’autre côté, un cinéaste certes plus jeune, mais non moins amoureux de son art. En guise de cadeau de Noël, son conte pour enfants et grands enfants se déploie dans une 3D stupéfiante et livre une reconstitution charmante du Paris des années 30. Evitant les poncifs et évacuant rapidement son intrigue de base, le film se concentre sur l’histoire de Georges Méliès, un des pères magiciens du cinéma. Formidable déclaration d’amour à un art et ses origines multiples, bourré de clins d’œil, le film perd habilement le spectateur entre une intrigue de départ et les fantasmes qu’elle inspire. Avec une virtuosité sidérante dans la mise en scène.

C’est tout pour le top 10, mais quelques films méritent encore d’être cités ici, car il fut dur de les départager du moment où ils avaient eux aussi remporté la note maximale.

Voici donc un « top bonus », qui va de la 12e à la 22e place :

NUMERO 12

Une Séparation, d’Asghar Farhadi, avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseyni

Film événement, qui rafle l’Ours d’or et les deux prix d’interprétation (collectifs !) à la Berlinale de 2011, qui fait 900 000 entrées en France… Bref, un phénomène que ce film iranien, chronique réussie d’un malaise administratif et social et des paradoxes d’une société par si archaïque que ce que l’on pourrait croire. Remarquable, en tous points.

NUMERO 13

Ex aequo : Pina, de Wim Wenders, avec Pina Bausch, Dominique Mercy / La grotte des rêves perdus, de Werner Herzog, avec Werner Herzog, Dominique Baffier, Jean Clottes.

Ex aequo un peu forcé, car deux documentaires en 3D de réalisateurs allemands – et amis (voir Tokyo-Ga de Wenders). Je les unis pour la splendeur de la technologie 3D, qui semble décidément seoir plus au genre documentaire qu’à celui de fiction. Le film de Wenders est un hommage vibrant et émouvant à l’immense comédienne qui était son ami et avec qui il devait signer le film à l’origine. Film sur la danse et sur la perte, les deux sujets se télescopant à merveille dans une œuvre humble et sobre. Interviews muettes des danseurs qui s’expriment en voix OFF, nombreux numéros chorégraphiés d’une beauté renversante et où la 3D s’exprime à merveille. Mentions particulières au Sacre du printemps et à la sarabande finale. Quant au film d’Herzog, critique à lire ici-même.

NUMERO 15

L’Apollonide (Souvenirs de la maison close), de Bertrand Bonello, avec Hafsia Herzi, Céline Sallette, Jasmine Trinca, Adèle Haenel, Xavier Beauvois.

Cinéaste controversé, Bonello aurait pu mettre tout le monde d’accord avec ce film d’une beauté plastique indéniable. C’était sans compter sur le nombre de grincheux qui peuplent ce pays. Passons, ce voyage dans une maison close un brin fantasmé est d’une élégance toute baudelairienne, c’est-à-dire entrecoupée de cinglants éclairs de violence et de perversité parfois difficile à soutenir. Casting impeccable et mise en scène léchée.

NUMERO 16

Les Contes de la nuit, de Michel Ocelot, avec les voix de Michel Ocelot, Julien Béramis, Marine Griset, Christophe Rossignon, Michel Elias.

Enfin un film d’animation ! Il est vrai que cette année riche en bons films a été moins prolifiques du côté de l’image animée. D’autres que cette merveille suivent pourtant au fil du classement, mais pas d’aussi près. Adapté de contes déjà réalisés pour la TV et agrémentés d’un segment inédit, l’intérêt principal de ce nouveau film d’orfèvre est la 3D, qui convient à merveille au dispositif en ombres chinoises du cinéaste. Couleurs chatoyantes et morales universelles sont les autres ingrédients, habituels du réalisateur, de ce superbe film d’animation.

NUMERO 17

Animal Kingdom, de David Michôd, avec James Frecheville, Jacki Weaver, Ben Mendelsohn, Guy Pearce.

Eloignez les enfants de l’écran, car voici débarquer un film d’une grande violence et d’une grande cruauté. A savoir le destin forcément tragique d’une famille de criminels dans l’Australie contemporaine. Séquences à faire froid dans le dos, personnages tous plus détestables les uns que les autres, où quelques anomalies humaines se glissent parfois. Jacki Weaver dirige sa troupe à vous coller des frissons dans le dos, et ce n’est pas la musique clinique d’Antony Partos qui vous réconfortera.

NUMERO 18

Ex aequo : J’ai rencontré le diable, de Kim Jee-Woon, avec Lee Byung-hun, Choi Min-sik. / The Murderer, de Na Hong-jin, avec Jung-woo Ha, Yun-seok Kim.

Attention, âmes sensibles s’abstenir ! Voici un ex aequo sanglant et franchement jubilatoire. D’un côté, un film sensation du dernier festival de Gérardmer, de l’autre une petite pépite de la section Un Certain regard à Cannes 2011. Deux thriller coréens dans le pur lignage de leur époque, à savoir maximum hormones et violence tous azimuts. D’un côté une histoire de vengeance très « Park Chan-wookienne » - le film reprend d’ailleurs l’acteur fétiche du cinéaste, Choi Min-sik, dans le rôle du grand méchant pervers. C’est de loin le film le plus malsain des deux, et la violence n’est jubilatoire que par son outrance qui confine à la bizarrerie cannibale ( !). The Murderer, plus subtil peut-être, est une longue descente aux enfers aussi bien qu’un brûlot politique. Fait notable, la quasi absence d’armes à feu. On s’y bat à coups d’escaliers, de barres, de marteaux, de couteaux, de hachette, de machette, de tronçonneuses et de camion. Les références pleuvent et le rythme jamais ne faiblit. Une double odyssée sidérante et épuisante.

NUMERO 20

The Artist, de Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo, John Goodman.

Cocorico ! Un film muet en noir et blanc a attiré l’attention de tous les critiques et raflé un prix d’interprétation pour notre Jean Dujardin national à Cannes, et le voilà couronné de gloire aux Etats-Unis. Succès critique et publique il faut le dire amplement mérité, au vu de la reconstitution soignée d’une époque révolue. Les grands noms, de Chaplin à Murnau, sont tous convoqués et le film jongle avec les références, Billy Wilder et Stanley Donen en tête. Un brillant exercice de style qui montre des qualités inattendues en bonus.

NUMERO 21

We Need to Talk about Kevin, de Lynne Ramsay, avec Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller.

Retour sur une tuerie qui ne sera aperçue que momentanément et sur la vie ravagée de la mère du tueur adolescent, ce film machiavélique explore les difficiles relations d’une mère qui découvre que son fils ne l’aime pas dès sa naissance. Démonstration de force implacable, système sémantique minutieux, ce long métrage est d’une maîtrise à toute épreuve, ce qui pourra en laisser certains sur le bord du chemin. Trio d’acteurs impressionnant.

NUMERO 22

Le Tableau, de et avec Jean-François Laguionie, avec les voix de Jessica Monceau, Adrien Larmande, Jean-François Laguionie.

Un film d’animation pour clore cet extra-classement. Petit bijou encore une fois made in France, animation à l’ancienne, manuelle et délibérément old-school. Tons pastels, textures carton-pâte, le film plonge le spectateur dans la vie des tableaux : un drame s’y déroule, puisque derrière les décors agonisent les personnages non terminés. Le film regorge de trouvailles lexicales (Toupins pour « tout peints », Pafinis et Reufs (« rough »)) et se permet une réflexion plaisante et savamment agencée sur la notion de démiurge et de création. Espièglerie suprême, c’est le réalisateur du film qui joue le peintre-dieu du film, mêlant animation classique, images de synthèse et prises de vue réelles. La 3D s’impose comme une évidence, les séquences oniriques enchantent, la boucle est bouclée.

Regrets : Environ 70 films de vus, et presque autant que j'ai ratés. Citons les plus importants : Somewhere, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Incendies, Jewish Connection, Never let me go, Winter’s bone, Fighter, Bowing Gym, Rango, Nous, Princesses de Clèves, Rabbit Hole, Scream 4, Les nuits rouges du bourreau de jade, Thor, La Solitude des nombres premiers, La Conquête, Insidious, My Little Princess, Chico et Rita, La mujer sin piano, Super 8, La fée, Ceci n’est pas un film, Un été brûlant, Crazy Horse, Le skylab, Beauty, les Marches du pouvoir, Les géants, Toutes nos envies, Contagion, Bonsai, Michael,Les neiges du Kilimandjaro, L’ordre et la morale, Jeanne captive, Time out, Tous au larzac, Donoma, Americano Hollywoo, 17 filles, Killing Fields, Les crimes de Snowtow, Malveillance...

Mentions spéciales : ils ne sont pas le classement mais ce sont des films qui m'ont marqué : Tomboy, Hors Satan (critique ici), La Guerre est déclarée, Pater, Polisse, Essential Killing... Et aussi Once upon a time in Anatolia pour sa première moitié, qui m'a ébloui et captivé avec 3 fois rien, se terminant sur une des séquences les plus somptueuses de l'année. Et aussi l'OVNI de l'année pour L.A. Zombie (critique ici).

Déceptions notoires : Les quelques "grands films" que j'ai détesté ou qui m'ont laissé indifférents, mais aussi les ratages de grands noms : HA HA HA, Route irish, Détective Dee, Le Gamin au vélo, Poulet aux prunes, Once upon a time in Anatolia (dont la deuxième moitié est aussi chiante que la première était géniale).

Voilà, cette fois, tout est dit ! A l'année prochaine ! Suivez mes prochaines critiques de film (à venir : Le Cheval de Turin, Take Shelter, peut-être Hugo Cabret et Mission impossible 4), sur ce site !